7.1.Игры в разрезы, живые картины

Из воспоминаний Алисы Порет:

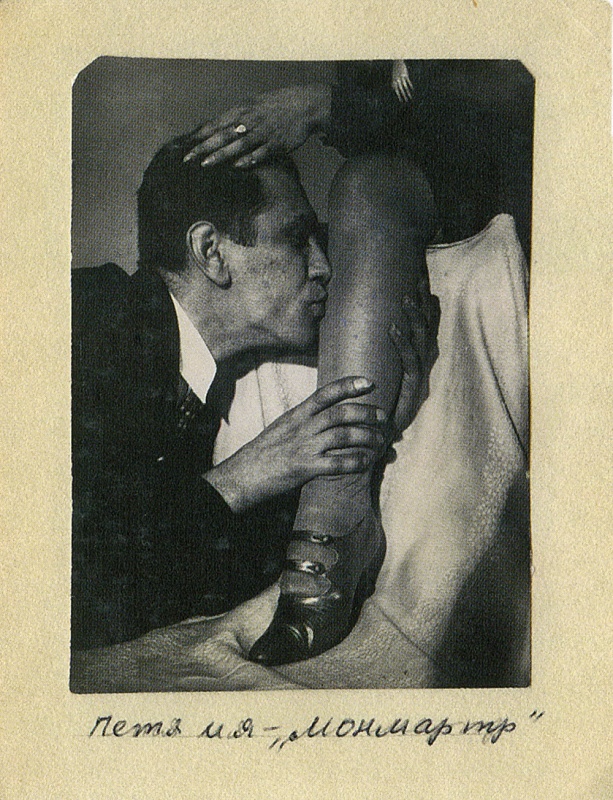

Днем мы всегда писали маслом, потом обедали и гуляли, а по вечерам, если не было интересного концерта, принимали гостей. Народу у нас бывало много, подавали мы к столу только чай с очень вкусными бутербродами и сладким, а водки у нас не было никогда, и с этим все мирились. Д.И. Хармс и А.И. Введенский были нашими основными подругами. Больше всего мы любили делать с ними фильмы. Киноаппарата у нас не было, мы делали просто отдельные кадры из серий «Люди на фоне картин», «Неудачные браки», «Семейные портреты» или снимки «на чистую красоту». Мы брали историю искусств и ставили живые картины, с большим тщанием, а потом все это снимал наш друг П.П. Мокиевский. Нам иногда удавались фото, которые очень многие принимали за картины неизвестных мастеров.

Александр Великанов. «Не за то волка бьют…»:

Очень любила Алиса Ивановна вспоминать, как ее учил острить Даниил Хармс. «Начнем с простого, – говорил он, – Алиса Ивановна, перефразируйте, пожалуйста, известные пословицы». – «Пожалуйста. Нет дамы без огня». «Ничего! Неплохо! Только совсем нет шарма». – «Что такое – нет шарма?» – «А это очень просто – нет буквы «Р». – «Ну, тогда Мужик так грянет, что сам же и перекрестится». «Ну, это уже лучше!» Немного подумав: «Не за то волка бьют, что сеРРит, а за то, что в Бога не веРРит!» – «Ну, вот это совсем отлично! Браво!»

Из воспоминаний Алисы Порет:

Я очень подружилась с Даниилом Ивановичем, про нас говорили – Макс нашел своего Морица. <…> Посмеяться над ближним – по системе Макс и Мориц – было его любимым занятием. В моде была такая игра – вести куда угодно человека с завязанными глазами. Обижаться было не принято. Тем более что можно было по очереди отыграться. Я как-то сказала, что с отвращением отношусь к боксу. Это было немедленно отмечено в записной книжке Даниила Ивановича. Когда настала моя очередь, я с забинтованным лицом вышла на улицу – меня вели под руки мой муж П. Снопков и Даниил Иванович. Мы долго ехали на трамвае, без конца шли и, наконец, пришли, как мне показалось в зоопарк. Сильно пахло животными. Потом мы сели, и было очень жарко. Потом заиграли марш. Потом долго ничего не было, и я считала, что это всё. Потом совсем недалеко началась какая-то возня и непонятные звуки, потом Даниил Иванович сказал елейным голосом: «Разрешите снять?» Оказалось, что мы сидели в цирке в первом ряду и двое голых и толстых людей убивали друг друга по правилам перед моим носом. Петя Снопков сжалился надо мной и увел меня, а Хармс остался, надулся и три дня мне не звонил. Я ему отомстила, поставив между двумя громыхающими трамваями, и очень была довольна, видя, как ему плохо. Он весь дрожал, а я его предупредила, что малейшее движение – смерть или увечье.

Петя повел меня по лестницам очень высоко и, позвонив, открыл мне глаза. Было уже поздно убегать: в дверях стоял Н.П. Акимов – пришлось просидеть весь вечер и смотреть его картинки, а мы друг друга презирали.

Мы водили на Исаакий по узенькой лестнице толстяков с плохим сердцем, или к бывшей старенькой учительнице музыки на жидкий чай лихих кутил, и они покорно кисли, рассматривая старые альбомы с фотографиями учеников, и умерших родственников, и дач с группами на ступеньках. Хармс повел со мной в филармонию на «Реквием» Моцарта Сашу Введенского, которому медведь наступил на оба уха и который никогда в жизни не был на концерте и заявлял, что из музыкальных явлений он любит только свист, да и то свой. Сидел он сперва смирно, даже хвалился, что ему нипочем – но постепенно стал томиться, ерзал на стуле и пытался приподняться и бежать. Но мы его держали с двух сторон крепко, и музыка вонзала в него свое жало. Он побледнел, выпучил глаза и иногда шептал мне: «Что же это такое? Это о смерти!». «Возможно», – отвечала я. «Зачем вы меня сюда привели? Пустите меня. Мне кажется, что это меня отпевают». «Возможно», – сказал Хармс. В антракте под предлогом выпить в буфете он ускользнул.

Когда Саше Введенскому было не на что выпить, он держал необыкновенные пари. Например, Хармс должен был дойти от нашего дома до Литейного проспекта, приодевшись в канотье без дна, так что волосы торчали поверх полей; в светлом пиджаке без рубашки, на теле был виден большой крест; военные галифе моего брата, и на голых ногах ночные туфли. В руке сачок для ловли бабочек. Пари держали на бутылку шампанского: если Хармс дойдет до перекрестка и никто не обратит на него внимания, то выиграл он, и – наоборот. Даниил Иванович дал себя одеть и шел по тротуару очень спокойно, без улыбки, с достоинством. Мы бежали по другой стороне улицы и, умирая от глупого смеха, смотрели – что прохожие? Никто не обратил на него внимания, только одна старушка сказала: «Вот дурак-то». И всё. Введенский побежал за бутылкой, а Даниил Иванович степенно вернулся к нам, и мы все вместе пообедали.

Когда мы собирались по вечерам, мы любили играть в «разрезы». Всем раздавались бумажки и карандаши, назывался какой-то всем знакомый человек. Надо было мысленно сделать разрез по его талии и написать на бумаге, чем он набит. Например, профессор Кушнарев: все писали – сыр. Это было очевидно. Потом называли очень скучную тетю – у всех почти было слово: пшено, у двух-трех – крупа, песок. Она была ужасно однообразна. «Резали» П.Н. Филонова – у большинства: горящие угли, тлеющее полено, внутренность дерева, сожженного молнией. Были набитые булыжниками, дымом, хлородонтом, перьями. Была одна «трудная тетя», про которую даже написали, что не хотят ее резать, а более находчивые определили ее: резина, сырое тесто и скрученное мокрое белье, которое трудно режется. Про Соллертинского единодушно все написали: соты, начиненные цифрами, знаками, выдержками, буквами, или соты, начиненные фаршем из книг на 17 языках. Введенский – яблоками, съеденными червями: Хармс – адской серой и т. д.

Другая игра – только на концертах, когда первый раз появлялся дирижер, которого мы не знали в лицо и не видели никогда на фото. Надо было очень незаметно, на небольшом листке бумаги нарисовать, как себе его представляешь. Очень быстро, пока он не появился. Пока он ждал полной тишины, мы обменивались рисунками и давились от смеха. Соседи на нас шикали. Хармс смотрел на меня с удивлением, что меня еще больше смешило.

Еще была одна очень любимая игра под названием «черты лица». Мы оба рисовали на листках нос, рот, ухо, глаза вперемешку, потом менялись рисунками, и надо было сказать, чей это портрет. Прически не было, что было еще труднее.

Была еще игра в «монстров». У Даниила Ивановича были свои, в нашей семье – тоже. У Глебовой – очень ценный набор. Мы ими менялись, знакомили их с друзьями, старались показать вой товар лицом. Хармс своих холил и лелеял и проводил с ними массу времени. Например, у него был основной монстр – нищий с длиннейшей косой, огромной шевелюрой, в веригах, босой, ходил с железным посохом по Невскому. Какие-то натурфилософы, собиратели старинных коллекций, потерпевшие крушение, одичавшие типы. Я их побаивалась и не любила к ним ходить. Мои были веселые и забавные. Один из них наполнил свой дом аквариумами и дошел до того, что ему негде было поставить кровать: он ходил ночевать к соседям, а днем бродил по рыбному царству, меняя освещение, перемещая рыб из одного резервуара в другой, кормил живыми комариками, личинками, давал всем имена из Грина и Метерлинка.

В течение почти двух лет мы с Даниилом Ивановичем рисовали, лепили и шили «подкидышей». Обыкновенно я рисовала на бумаге голову ребенка, из ваты делала начинку и укладывала в конвертик с кружевами или ленточками. Писали записку вроде «Береги дитя нашей любви. Твоя Зизи» и, вложив в ноты, свернутые трубкой, оставляли в проходной консерватории для передачи профессору N. Даниил Иванович следил по часам, когда пакет предположительно должен был попасть в его руки, и мы минут через десять веселились основательно. Делали мы их по-разному. То с рожками, то с рыбьим хвостом, иногда выпрашивали большую куклу и зашивали в пеленки с графской короной, на шею вешали цепь с медальоном, в который была вложена не прядь волос, а кошачья шерсть или конский волос, и Хармс крадучись нес это к двери профессора, а потом бегом ко мне, я ждала его под лестницей, и мы, как Макс и Мориц, оглядываясь, убегали. Постепенно в душу профессора стали закрадываться подозрения. Он звонил по телефону и пытался напасть на след, но я очень ловко увиливала. Сделав паузу, мы смастерили близнецов.

Я помню, мы их ухитрились подсунуть в день концерта. Он вышел на эстраду, раскрыл ноты, и ему на колени, а потом на пол упали наши крошки, и ему пришлось их поднимать, и он не знал, куда их деть, а мы сидели в зале, и я завидовала Даниилу Ивановичу, что он может делать такое каменное лицо, а мне было очень трудно, я тряслась от смеха. На следующий концерт как-то не удалось ничего приготовить, и было как-то скучновато из-за этого. Я пожаловалась Даниилу Ивановичу.

– У меня есть идея, – сказал он, – собирайте сосульки.

Мы по дороге набрали хороших сосулек, и Хармс попросил меня подождать у вешалки. Сам он разделся и пошел в артистическую, – якобы он потерял билет и попросил профессора N дать ему записку или пропуск. Пока тот писал, Хармс ловко опускал ему лед в карман сюртука и с бесконечными поклонами, извинениями и реверансами ушел. Мы сидели сбоку, чтобы все видеть отчетливо. Сперва началось «кап-кап-кап», медленно, потом быстрее, потом побежал ручеек. Мы заметили, что в первых рядах уже началось беспокойство. Музыкант совсем оторвался от земли и гудел изо всех сил, брыкаясь ногами и руками, и ничего не замечал. Когда он кончил и подошел к рампе кланяться, он вдруг подпрыгнул, увидев ручей. Я хотела убежать, но Хармс строго мне сказал:

– Прошу вас – я никогда вам этого не прощу.

Я хлопала и улыбалась, а концертант очень милостиво на меня посматривал, – все обошлось. Но я опять перешла на «подкидышей», это было не так рискованно. А Даниил Иванович хладнокровно совал их в книги, ноты, карманы, почтовый ящик профессора, пока нам не надоело их делать.

Из воспоминаний Алисы Порет:

Поэты приходили к нам читать новые стихи, а Даниил Хармс считал, что нигде так много не смеются и не веселятся. Мы увлекались «живыми картинами» (беря темы из истории искусств и тут же переодеваясь).

Как только появлялась Мария Вениаминовна, все артисты разгонялись, реквизит заталкивали под кушетки и молодые люди выпроваживались по черному ходу. Она совершенно не допускала излишних острот, фривольных намеков, сплетен о знакомых, глупого смеха и т. д. Когда кто-нибудь осмеливался при ней рассказать анекдот, она ледяным голосом говорила: «Это не тема для разговора», и несчастный «проваливался в люк». Только храбрый Петя Снопков (мой муж) мог ей говорить что угодно, и Мария Вениаминовна всегда милостиво смеялась, вернее, улыбалась. Пример: мы сидим все в большой комнате — аудитория смешанная, так как не удалось выгнать легкомысленных друзей,— Мария Вениаминовна садится за рояль и долго и охотно играет — последним номером «Картинки с выставки». Я заранее волнуюсь, так как не знаю, кто осмелится высказаться и что будут говорить, и знаю, что все будет принято с сарказмом или обидной репликой. Я за спиной у Марии Вениаминовны подзываю Петю и шепчу ему, чтобы он сказал что-нибудь очень тактичное, и сразу после окончания игры.

Мария Вениаминовна кладет руки на колени, и наступает тягостное молчание. Я умоляюще смотрю на Петю, он колеблется. Тогда я его слегка подталкиваю, он подлетает к роялю и говорит громким голосом: «Мария Вениаминовна! Клянусь богами, вы никогда в жизни так не играли, как сегодня, – вы точно из пушек палили! Вы нас всех потрясли!» Мы все окаменели от ужаса, но Мария Вениаминовна, улыбнувшись, сказала: «Мне было очень приятно сегодня играть. Спасибо вам, вы меня всегда правильно понимаете».